Dying Light: The Beast

変貌した英雄が歩む、高密度なサバイバル&ホラー体験

※当記事のリンクはアフィリエイト広告を含みます。

パルクールアクションとサバイバルホラーを融合させ、世界を熱狂させたアクションゲーム『Dying Light』シリーズ。PS4・PS5・PC・Xbox Series X|S対応となるその最新作『Dying Light: The Beast』は、"濃密な恐怖体験"を極限まで突き詰めた一作だ。

プレイヤーは、シリーズ初代の主人公カイル・クレインとして、ゾンビウイルスが蔓延した世界を再び駆け抜ける。しかし、彼はもはやかつての英雄ではない。内に獣の力を宿し、人間との狭間で苦悩するさまが描かれる。

舞台となるのは、スイスアルプスを彷彿とさせる山岳地帯「カストル・ウッズ」。文明の残骸と荒廃した自然が混在するこの地で、クレインの壮絶な復讐劇が幕を開ける。

本作のプレイ時間は約20時間と近年の大作と比べるとコンパクトだが、そのぶんストーリー、演出、戦闘が高密度に詰め込まれている印象。まるで一本の上質なサバイバルホラー映画をみずから体験しているような圧倒的な没入感を味わえる。

GameWith取材班は中国・上海で開催された本作のハンズオンイベントに参加。本稿では、魅力や進化のポイントを、実際のプレイに基づき解き明かしていく。

▲森の中からゲームスタート。川では木の枝をつかんで飛び越えるパルクールがさっそく楽しめる。

Steamで詳細を見る■その他ゲーム情報はコチラから!

『Dying Light: The Beast』の魅力は?

Dying Light: The Beast

物語と演出:獣の力と人間の理性の間で

本作のメインストーリーは、前作とは異なり、明確な目的が明示され、一本道で展開される。クレインの感情の起伏や彼が直面する過酷な状況を、ドラマチックな演出とともにテンポよく追体験できる。

序盤、クレインは目的地の修道院を目指し、緑豊かな国立公園を進む。しかし、その静寂は長く続かず、ゾンビの群れと遭遇する。

この最初の「出会い」は、プレイヤーにこの世界の厳しさを改めて突きつけるには十分すぎるほどのインパクトを持つ。

▲穏やかな自然を抜けたところで凶悪なゾンビと殴り合い。この落差よ。

本作の演出は「気配による恐怖」が際立っていると感じる。光と影の巧みなコントラスト、遠くから響くゾンビの呻き声、そして不意に訪れる静寂。これらが組み合わさることで、常に何かに見られているかのような圧迫感を生み出す。

かつての英雄が、もはや制御しきれない力を内に秘めているという事実も、物語全体に重くのしかかる。

リニア構成を採用したことで、開発者が「何を見せたいか」「何を感じてほしいか」という意図がより明確になったように思う。広大な世界を自由に探索する魅力とは別に、作り込まれたシチュエーションを最高のタイミングで体験できるのは、本作ならではの強みだ。

クレインの変貌という重いテーマを扱う上で、この手法は極めて効果的だと感じた。

▲暗闇を懐中電灯ひとつで進む。何かいるのではという恐怖に襲われる。

Dying Light: The Beast

探索と戦闘――好奇心を刺激され、本能を揺さぶられる

『Dying Light: The Beast』の探索と戦闘は、シリーズの正統進化と言えるだろう。舞台となる「カストル・ウッズ」は、広さよりも「密度」を重視したかのようなマップデザインが特徴だ。

雪山、湿地、廃墟、観光地跡といった多様なエリアがシームレスに繋がり、探索の過程で偶然か必然か見分けがつかないルートや、プレイヤーの好奇心を絶えず刺激する。

今回のプレイでは、高くそびえたつ時計塔を攻略する場面があった。正解のルートとアクションを探す行為が、高所であることによりとてつもない緊張感を生み、得がたい体験だと感じた。

パルクールというアクションとマップ構造が生む仕掛けと体験。これも本作の大きな醍醐味だ。

▲塔をよじ登り、針を伝う。高いところが苦手な人、視点は変えないように。

戦闘では、シリーズ伝統の重量感ある近接武器に加え、銃火器や火炎放射器、弓といった中遠距離武器が豊富に用意されている(今回のプレイでは銃火器の使用は一部に留まった)。状況に応じた戦術の切り替えが重要となり、戦闘が単調になることはない。

そして、本作を象徴するのが「ビーストモード」だ。

▲ビーストモードでは圧倒的なスピードと力を発揮する。

ビーストモードメーターを貯め、ビーストモードに突入すると、獣の雄叫びとともにその姿を変える。腕は変色し、鋭い爪が伸び、驚異的なパワーとスピードでゾンビを圧倒する。殴り飛ばしたり、壁に叩きつけたりして、敵の群れを文字通り「蹂躙」する。

ビーストモードは戦闘に圧倒的なカタルシスをもたらすが、それは単なる「無敵モード」ではない。使用するたびにゲージが減少し、強力なアクションほど消耗が早まるという制約が、「力の代償」をプレイヤーに意識させる。

この圧倒的な力と、それを制御しきれないかもしれないという危うさの共存こそ、本作の戦闘を奥深くし、物語との一体感を生んでいる。

▲ビーストモード発動の瞬間。ピンチを脱出!

本作の戦闘デザインは秀逸だ。序盤で遭遇するボス「リーパー」との戦闘は、最初の難敵ながらその象徴と言える。

初見ではその攻撃の前に敗北するも、リトライを重ねて敵の動きを学習し、回避と弱点攻撃を的確に使い分けることで勝利を掴むことができた。この「学習と克服」のプロセスは確かな達成感を与えてくれる。

この強敵を倒して得たポイントで新たなスキルを習得する流れは、プレイヤーの成長と物語の進行が密接にリンクしていることを意識させてくれる。

▲リーパーの突進を横へのステップでかわし、追いかけて背中からザクザク。

▲探索中に得た素材で武器やアイテムをクラフトできる。ゲーム進行と楽しみを兼ねた本作の見逃せない要素だ。

▲スキル選択画面。パルクールか戦闘能力か。悩みはつきない。

Dying Light: The Beast

夜の恐怖と緊張感の進化

シリーズの代名詞とも言える「夜」の恐怖は、本作でさらなる進化を遂げた。夜になると視界は極端に悪化し、最強の感染者「ヴォラタイル」が徘徊を始める。本作では、この夜間プレイの緊張感が格段に増している。

特筆すべきは、ヴォラタイルに発見された際に始まる「チェイス」だ。一度発見されると、甲高い叫び声で仲間を呼び、文字通り命がけの鬼ごっこが始まる。

序盤では対抗手段に乏しく、パルクールを駆使し、全速力でUVライトが灯る安全区域を目指すしかなかった。川を泳ぎ、岩場を登り、安全区域に飛び込んだ瞬間の安堵感といったら。

▲ヴォラタイルと遭遇。意を決して戦いを挑む!(返り討ちに合いました)

また、懐中電灯の使い方が、夜間のプレイに新たな戦略性を与えている。ライトを点ければ周囲を確認できるが、敵に発見されるリスクも高まる。消せば気配を隠せるが、暗闇の中で進むべき道を見失う。

本作の夜は、「見えないものに怯え、音に敏感になる」という、人間の感じる根源的な恐怖を引き出していると感じる。この恐怖と解放のサイクルこそが『Dying Light』シリーズの真骨頂のひとつと言えるだろう。

▲ヴォラタイルのチェイスを振り切って高所の安全区域へ。布団に潜り込んで朝を待とう。

Dying Light: The Beast

シリーズの原点と革新が濃縮したひとつの到達点

『Dying Light: The Beast』は、シリーズが築き上げてきた魅力を再認識させると同時に、新たな方向性を示した意欲作だ。

オープンワールドの自由度やRPG的な成長要素を追求した前作とは対照的に、本作は「物語体験の密度」を極限まで高める方向性にシフトしたように感じる。

約20時間というプレイ時間の中には、息を呑むロケーション、緩急自在の戦闘、そして心をえぐる物語が凝縮されているはずだ。

サバイバルホラーとしても、アクションゲームとしても、そして一つのキャラクタードラマとしても、本作はプレイヤーに確かな爪痕を残す。シリーズのファンはもちろん、濃密な物語体験を求めるすべての人に体験してほしい作品だ。

▲車両に乗り込みゾンビをなぎ倒すことも可能。抵抗してくることもある。

Dying Light: The Beast

開発者に聞く!一問一答インタビュー

本作のディレクター、ティモン・スメクタワ氏へのインタビューから、開発の裏側と本作に込められた想いを探る。

--これまで『Dying Light』シリーズを知らなかった人に向けて、本作の魅力をどのように伝えますか?

ティモン 『Dying Light』は唯一無二の体験を提供するゲームです。今のゲーム市場には、同じようなプレイ感を持つタイトルは他にはありません。探索、パルクール、戦闘が融合した独自の世界観を、ぜひ新規プレイヤーの皆さんにも体験してほしいです。

ーーシリーズ未経験のプレイヤーでも楽しめますか?

ティモン もちろん楽しめます。本作はシリーズの3作目ですが、未経験者向けにチュートリアルや「これまでの物語紹介」といった導入コンテンツを用意しています。世界設定や操作メカニズムも丁寧に学べるよう設計してあります。

ーー本作の物語は、前作『Dying Light』や『The Following』の続きなのでしょうか?

ティモン はい、そうです。前作『The Following』の最後で、主人公カイル・クレインは“ナイトハンター”のような存在に変異して逃走しました。本作『The Beast』はその後の物語であり、変異したクレインの行く末を描いています。

ーー今作は、以前の『Dying Light 2』とはどのように違うのですか?

ティモン 開発チームは過去作をベースにせず、完全にゼロから本作を制作しました。企画段階の草案も大きく変更され、ゲームシステム、スケール、乗り物、戦闘メカニクスすべてを一新しています。。

ーープレイボリュームはどれくらいですか?

ティモン 本編のメインストーリーを最短で進めた場合、およそ20時間ほどです。ただし、収集要素・隠しイベント・イースターエッグなどを含めますと、その倍以上のプレイ時間が見込めます。

ーーマップの移動の自由度はどの程度ありますか?

ティモン 『Dying Light』シリーズでは「どこにでも行けて、なんでも登れる」という自由さをつねに重視してきました。今作でも、プレイヤーはあらゆる場所を登ったり、探索したりできます。移動や探索の自由さは本作でも健在です。

ーー今作のマップで特に注目してほしい点はどこでしょう?

ティモン 2つあります。ひとつは多様性(バリエーション)です。森、町、湿地帯などロケーションごとに雰囲気もプレイスタイルも変わります。夜の森ではゾンビが木陰に潜んでいたり、湿地では何が起こるかわからない緊張感があります。

もうひとつは細部の作り込みです。マップのすべての場所が手作業で設計され、アーティストたちがそれぞれのエリアに個性やリアリティを吹き込みました。たとえば、あるセーフゾーンの毛布は、実際にアーティストの祖母が使っているものをモデルにしています。

ーーゾンビのAIや戦闘は進化していますか?

ティモン 大きく進化しています。ゾンビたちは集団戦を意識したAIに調整されており、武器や地形を活用することもあります。従来は苦手だった“対人間集団”との戦闘にも、強く対応できるようになりました。

ーー没入感を高めるために、どんな工夫をしていますか?

ティモン 開発当初から「プレイヤーが本当にその世界にいると感じる」ことを重視してきました。カメラの揺れ、頭の動き、光の表現、マテリアルの質感、描画技術の改善などを通じて、画面全体に現実味を与えています。

ーーファンの間で考察されている「GHBウイルスは、クレインが世界に持ち出したのか?」という謎についてはいかがでしょう。

ティモン この問いは、『Dying Light』の世界におけるもっとも重要な謎のひとつです。今は明言しませんが、物語を進めていく中で、驚きの答えが待っているでしょう。

ーーパッケージ版の発売予定はありますか?

ティモン 発売時はデジタル版のみを予定しています。ただし、フィジカル(パッケージ)版を望むファンの皆さんのために、現在何らかの特別な企画を準備しており、近いうちに発表できる見込みです。

ーー日本のファンへひと言メッセージをお願いします。

ティモン 『Dying Light: The Beast』は我々が情熱を注いだ作品です。クレインやこの世界は我々にとって非常に特別ですし、それを日本を世界中のプレイヤーの皆さんにお届けできることを誇りに思っています。

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beastの基本情報

| 発売日 |

2025年9月19日 |

|---|---|

| 会社 |

Techland |

| ジャンル | アドベンチャー |

| 対応ハード | PS5 / PS4 / PC / Xbox |

| 価格 |

PS5 : 7,400円(税抜)

PS4 : 7,400円(税抜)

PC : 7,354円(税抜)

Xbox : 6,363円(税抜)

|

| 公式HP |

Dying Light: The Beast

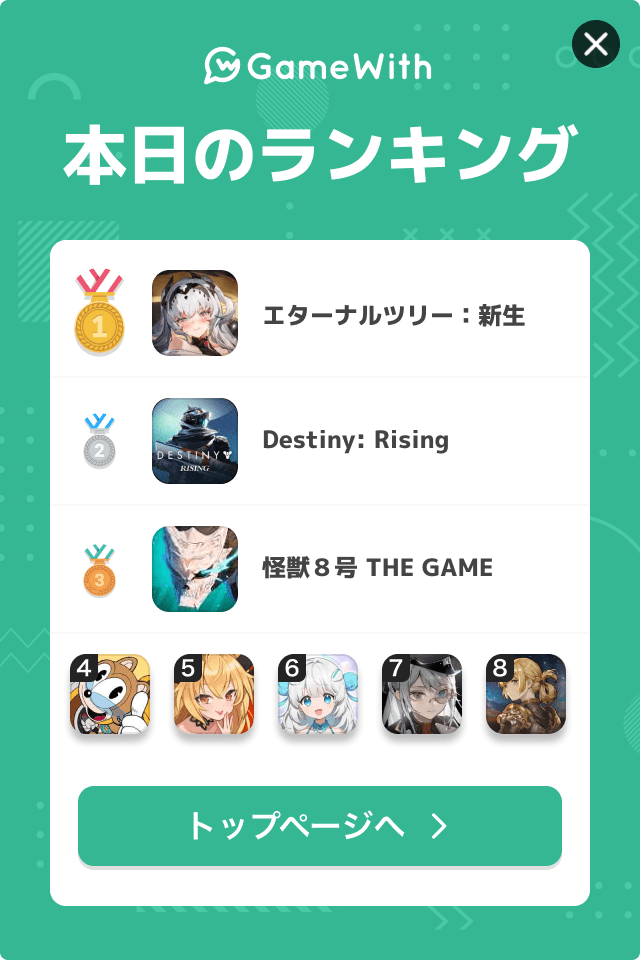

おすすめ作品が一気に見れる!

今後発売の注目作をピックアップ!

2025/9/30 発売

/PS4/PS5/PC

ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ

5,272円(税抜) 2

2025/9/25 発売

SILENT HILL f

7,800円(税抜) 3

2025/9/18 発売

/PC/Xbox

トワと神樹の祈り子たち

3,600円(税抜)